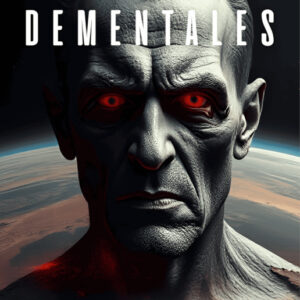

Sin más. Sin menos. Al fin, y sin más demoras. En septiembre abrimos la Tienda de «escritopormarga.es», y con ello comenzamos la venta de mi quinto (y por ello no malo) libro: DEMENTALES. Ciencia-ficción en Sevilla, recorriendo sus calles, sus plazas, sus casas, sus hoteles, sus hospitales… Una fantasía muy posible. Una ficción muy cercana. Leer entrada

Etiqueta: Marga de Cala

Llega «DEMENTALES»

(Todos los derechos reservados) Por fin llega «DEMENTALES», la novela de ciencia-ficción que tanto ha esperado para ver la luz. Para verte a ti, y que tú la leas. No te imaginas la ilusión y las ganas que hay detrás de ella. Los nervios. La ansiedad por si gusta o no. El trabajo… Leer entrada

«CONTARÉ HASTA DIEZ». Fóbica

FÓBICA No siempre he sido una antipática. Antes, en mi infancia, disfrutaba del contacto humano, de la naturaleza, de las fiestas, de los viajes y de casi cualquier otra cosa, como casi cualquier otra persona. Disfrutaba de la vida, en general. Pero al entrar en la adolescencia y coger unos kilos extra, constaté que un Leer entrada

«CONTARÉ HASTA DIEZ». Introito

INTROITO Aconsejada por la lectura de Dale Carnegie, y pareciéndome ya momento preciso dados mis más de cincuenta veranos, acepté plantarme frente al espejo y autoconocerme. Así, al pronto lector, puede verse fácil e incluso estúpido, pero no obstante lo es. Lo es, se mire por donde se mire, para qué nos vamos Leer entrada

«CONTARÉ HASTA DIEZ». Portada

Registro: RTA-415-18 201899903059205. Autora: Marga de Cala Diseño portada: Marga de Cala Todos los derechos reservados. Únicamente para lectura en la página escritopormarga.es Próxima entrada 11 de abril: 1.º Relato Corto «INTROITO».